通过与他人讨论书籍,我们能够激发更多的思考,一起来写读后感吧,我们写读后感应从情节、人物、等多角度展开分析,好文笔范文小编今天就为您带来了我们仨读后感最新8篇,相信一定会对你有所帮助。

我们仨读后感篇1

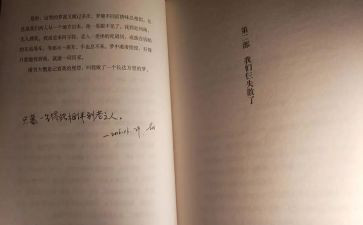

一直以来,特别想拜读杨绛先生的《我们仨》,可是因为种种原因搁置了。周末,难得的偷闲,于书店终于淘到了。看完后,内心难免有些凄凉,杨绛先生把这本书,称为我们仨又在一起了,这是多么强大的淡定和从容。

他们有过欢乐,有过心酸,有过痛苦,有过幸福。用杨绛的话说,世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。他们仨最终失散了,曾经的家,成为了以后的客栈,曾经的“仨”成为思念的寄托和重逢。

一个寻寻觅觅的万里长梦,一个单纯温馨的学者家庭,从相守到相助,从相聚到相失。一语中的说透了一个三口之家的经历坐标。如果我们是幸运的,还能有机会经历这宿命中的坐标,按时按点到达。杨绛最后说:我一个人思念我们仨。

在杨绛先生知道自己的人生已快回家时,她说:个人经过不同程度的锻炼,就获得不同程度的修养、不同程度的效益。我们曾渴望命运的波澜,到最后才发现:人生最曼妙的风景,竟是内心的淡定与从容,我们曾如此期盼外界的认可,到最后才知道,世界是自己的,与他人毫无关系。

难怪钱钟书先生说:最才的女,最贤的妻。

春蚕一生,繁花一季。春夏秋冬,周而复始。

踩着岁月的风火轮,我们的步履总是那样的匆匆。转眼间,八零后的我们已步入中年,站在这个上有老下有小的年龄,有压力和负担,有幸福和欢乐。生命中的五味杂陈,也许都浇筑在生命的这个时间节点。活着的人,要当好自己的角色,珍爱生命,爱护家人,努力奋斗。

不要在奋斗的年龄坐享其成,不要在奋斗的年龄虚度年华。人生这趟不知何时到站的列车,会在很多的不经意间,让你永远失去爱的能力和奋斗的资本。

人生没有彩排,只有直播,一旦谢幕,就永远没有了机会。我们不知道我们是在哪一站下车,也许很长,也许很短。

俄罗斯歌曲《多想活着》里面这样唱到:你知道吗?多想活着,活着正是为了去爱,与你相伴的每一个人。你知道吗?多想活着,在黎明时分,与你一同醒来调煮咖啡。对于离去的人,他们多想再来一次重生的机会,逢春重绽放,长成新生树。

所以我们活着的人,更要珍爱自己珍爱生命,即使我们很渺小,如苔花一般,但是也要学着牡丹开放。因为“如米小”的苔花,不是“学”牡丹,而是在生命的每个时刻努力开成牡丹。

我们仨读后感篇2

记得看过杨绛先生的《走在人生边上》,感觉百岁老人脑筋那么清楚,对人生的感悟确值得我们学习和体悟。这次在图书馆偶遇杨先生的《我们仨》,仍旧是怀着一种崇敬的心情拜读的。

这是一本小书,共分三部:第一部,我们俩老了;第二部,我们仨失散了;第三部,我一个人思念我们仨。

人老了,爱做梦,担心心爱的人突然离开,杨先生把它叫做长达万里的梦。在丈夫和女儿弥留之际,杨老在女儿的搀扶下坚持每天去看丈夫钱钟书先生,一家三口相聚在古驿道。后来,女儿也病了,杨老每天在梦中惦记着女儿。我每晚都做梦,每晚都在阿圆的病房里。我不敢做梦了。可是我不敢不做梦。失去女儿的痛是九十多高龄的老人无法承受的,老人的眼睛是干枯的,只会在心上流泪。当丈夫也离开自己,剩下孤零零的自己时,杨老说,我但愿我能变成一块石头,屹立山头,守望者那个小点。我实在不想动了,但愿变成一块石头,守望着我已经看不见的小船。

如果前面两部给我们显示的是一位耄耋老人的垂垂暮年,那么从第三部开始,杨老开始回忆,以回忆来怀念。三里河寓所,曾是我的家,因为有我们仨。我们仨失散了,家就没有了。剩下我一个,又是老人,就好比日暮途穷的羁旅倦客;顾望徘徊,能不感叹人生如梦,如梦幻泡影?往者不可留,逝者不可追;剩下的这个我,再也找不到他们了。我只能把我们一同生活的岁月,重温一遍,和他们再聚聚。

1935年杨绛和钱钟书结婚,同到牛津大学求学。钱先生是一个一心钻研学问的人,按能力杨先生是不输钱先生的,但杨先生为了能和丈夫一起,毅然放弃了自己的奖学金,钱先生一个人的奖学金两个人省吃俭用。求学期间,生下爱女钱媛。用钱先生评价杨先生的话以才媛而能为贤妻良母,又欲做女博士……

两人学成后,尽管国难当头,1938年8月一家三口毅然回国,钱先生到西南联大任教,杨先生母女俩暂回上海。两位先生一直笔耕不辍,甚至在文化大革命期间,杨先生还翻译完《唐吉坷德》上下集共八册,钱先生写完《管锥编》。《管锥编》我在学校图书馆见过,但因为是文言文,未敢触碰。杨先生说,那是因为在文革期间,怕红卫兵不允许,钱先生干脆叫他们看不懂。他不过是争取说话的自由而已,他不用炫耀学问。

我清醒地看到以前当作我们家的寓所,只是旅途上的客栈而已。家在哪里,我不知道。我还在寻觅归途。

杨先生的语言十分精炼,是我所读白话文中少有的精致,很多平平常常的表述,却绝无一丝的拖泥带水。我不敢妄评杨先生是否绝代佳人,但杨先生的文章真的可以用增之一分则太长,减之一分则太短;著粉则太白,施朱则太赤来形容。读这样的书,哪怕叙述的是家长里短,也是一种享受,值得像品茶一样细细玩味。

我们仨读后感篇3

现在,科学的普及,不是坐等等来的的,而是要我们付出努力付出汗水去收获的,而在这个作业繁多的小学生人群中,我们显然没有太多时间去研究,探索它,那么我们怎样才能去了解它呢?我把我的汗水洒向了《我们爱科学》这本杂志。

“思维是地球上最美丽的.花朵”这是在每一朵花中最美丽的一朵,几千年来人们孜孜不倦地探索世界上那些不解之谜,人类对世界上的未解之谜感到十分好奇,总是希望能解开,但是人类没有放下好奇心,而是孜孜不倦的去探索那些奥秘,正是这些奥秘使人类建构起多姿多彩的迷人世界。

世外桃源真的存在吗?外星人也是真实的吗?20xx真的是世界末日吗?我们能穿越时空吗?两亿年后人类又是怎样的?这些问题一直在困扰着我,这些问题使我太好奇了,为了解开这些问题我翻开了《我们爱科学》,希望能找到答案。

在《我们爱科学》这本书中我不但解开了那些困扰我的米,还了解到丝绸之路的起源,奥林匹克运动会的由来,了解了金字塔是如何完工的等等等等。

开始我认为科学类书是很枯燥无味的,不想去看哪些书,但是在老师的强力压迫下,我在被逼无奈之下看了起来,开始看的几本书就解开了我的许多问题,这使我“喜欢”上了这本《我们爱科学》的杂志,于是我的书柜里多了许多《我们爱科学》,桥的是一个星期后,我们班展开了一次科学问答的竞猜,这使我“一举成名”,让我成为了“boss”。

看吧,一本好的科学读物能使我们获得多大益处呀。如果我们不多学习一些科学知识的话,那么我们将会被时代渐渐遗忘。同学们,让我们一起来遨游科学书籍的海洋吧!

我们仨读后感篇4

每月一期的科普杂志——《我们爱科学》我已经订了好几年,里面装着各种知识和趣闻,这些内容有的让人又惊又喜,有的让人心惊肉跳,还有的让人们知道了保护环境的重要性。最近的一期,我更是了解到了,自然界的很多事物都有它天敌的存在。

例如,在动物界,枯叶蝶靠伪装成枯叶来躲过敌人的眼睛,但它碰上捕蝇草就不灵光了,捕蝇草可不长眼睛,只要发现昆虫的气味,一律都会被它吃掉;在植物界,有着坚硬树干的黑桦树也并非刀枪不入,只要寄生类的植物一攀附在它身上,它就只能死路一条了;在科技领域,隐形飞机能逃出雷达的掌心,但由于它飞行高度不高,只要一被侦查机发现,“隐形”也就没有意义了。

书中的一段知识给了我很大的感触。我印象中一直认为非洲野象是一种强大无比的动物,基本上没有什么动物敢与它对决。但狡猾的狼知道凭自己单个的力量是无法战胜大象的`,它们就经常群体一起攻击那些年老体弱的大象,常常能取胜。这也充分验证了“一物降一物”的说法。

仔细想想,要出版这么一本内容丰富的科普书,编辑们不仅要归纳各种知识,还要全面了解大自然,多不容易啊!通过本期的这些知识,我们能懂得“道高一尺,魔高一丈”、“强中自有强中手”等道理。《我们爱科学》告诉了我们许多鲜为人知的知识,而且它更让我们懂得了:人类文明与自然界一样,没有最好,只有更好!

我在以后的成长中,还会阅读更多这样的科普类丛书,并且希望自己长大后能成为一名知识领域的强者。

我们仨读后感篇5

从一个梦开始,厮守半生的另一半突然走散了,焦急地找寻。转侧半夜,得到老伴的安慰:那是老人的梦。又是一个梦,一个长达万里的梦。古驿道上,“我们仨”聚少离多,现实与梦幻交错,相失的是人,相系的却是情。

我相信,那正是一位历经风霜、穿越云雨的老人,孤独惆怅的灵魂。梦之后的那些她的故事、她家的故事,娓娓道来,含蓄节制得几乎没有情绪的涟漪,然而闻者不禁动容,因为那深挚刻骨的亲情和难以言表的忧伤就在字里行间游荡,时不时撞入读者的胸膛,弥漫、回响。

“人世间不会有小说或童话故事那样的结局:‘从此,他们永远快快活活地一起过日子。’

人间没有单纯的快乐。快乐总夹带着烦恼和忧虑。

人间也没有永远。我们一生坎坷,暮年才有了一个可以安顿的.居处。但老病相催,我们在人生道路上已走到尽头了。”

读到这句时,我禁不住落泪。终于,我也到了这样一个年纪,真正过了不识愁滋味的年纪。终于,我也有了自己切肤的生活体会,不再只是读书后的多愁善感。

一辈子很短,名人百年也不过薄纸百页,即便再著名、再睿智也一样历经生活的磨砺,面对亲人的远去,还要寻找生命的归途。更何况我们?

“世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆。”掩卷,惆怅、悲伤……

我们仨读后感篇6

这段时间断断续续地在看这本书,内心浮躁情绪不够到位的时候看不进心里。《我们仨》更多的是在描述三人的日常生活,却给人一种平静中的力量与追思,感受温情的同时又渐渐被触动。

“世间好物不坚牢,彩云易散琉璃脆”。挚爱相继离去,只有回忆相伴,点点滴滴,不离不弃。我敬佩杨绛先生。三言两语无法说清先作罢。

还记得出现在附录中的阿瑗的'书稿,其中有一篇在小学语文教材的单元作文那儿见过,不知道为什么一向健忘的自己对这件事印象深刻,还以为阿瑗是和当时的我们一般大的孩子,字迹有些歪歪扭扭有些生涩,刚才看到才了解原来是在病床上忍痛写下那文稿,顿觉心酸。

其实,自己没有办法想象失去家人的生活,也不想去想象,但是近来越发感慨。曾经信誓旦旦说以后要留在天津,觉得天津带给我的感觉实在太好了,现在却会开始犹豫不决,开始有点想家;觉得自己太任性,都说女孩子不要出远门啦,偏偏想脱离家里的束缚出去闯一番;觉得自己脾气实在太差,对待家里人总是嘴上不服软,现在却也不敢说太柔软的话;自己真的是有很多毛病啊,很感激他们待我万般好,一定一定要好好报答。

愿身边的人都能“树欲静而风止,子欲养而亲待”,愿以对待好友的态度对待家人,愿我们仨、你们仨、他们仨不负生命的恩赐。

感恩。

我们仨读后感篇7

每个成功者都相信自己能行。一句“我能行”,就能改变局面,摆脱困境;一句“我能行”,就能让你信心倍增,坚持到底。1958年8月8号的一天,34岁的邓稼先接到了国家机密任务:研制核武器。听了有关领导的说明后,邓稼先随口问了句:“我能行吗?”这一问,表达出的并不是疑问,而是对国家和民族的责任感及重任的担当,也许,从1958年的那年起,邓稼先就给出了答案:“我能行,中国能行!”

同学们,你们发现了吗?每当你用赞赏的眼光去看别人时,别人也会欣赏你。但当你用讨厌的眼神去看他人时,他人也会用鄙视的眼神等着你。同学们,赞美诗开启心灵的钥匙,给他人以奋进的勇气和动力,使美好的行为得以延续,从而创造出辉煌的成就。

伙伴们,你们有过自己完成不了的事的经历吗?我猜没有。因为没有任何了不起的事是我们自己完成的。我们应该学着融洽于集体。

你们有听过这个故事吗?一个叫凯瑟琳的7岁小女孩为了不让非洲儿童染上疟疾,就自己挣钱为他们买可以有效控制这种疾病的蚊帐。伙伴们,助人为乐是中华民族的传统美德,是真善美的几种体现,是人格升华的标志。与人相处,应当怀着一颗助人为乐的心。大家互相关爱,互帮互助,才能让这世界更加美好。

你有过帮助别人的经历吗?我有。当别人对你说谢谢时,你又是什么样的感觉?同学们,“谢谢你”这三个字具有巨大的能量,足以改变世界,然而并不是人人都可以轻易脱口而出。向别人表达赞美、敬佩和谢意,不但需要真诚,更需要勇气!不管以前我们有没有做到,从现在起,让我们把“谢谢你”表达出来并成为我们的习惯!

我们仨读后感篇8

看完《我们仨》,正值杨绛先生百岁。杨绛先生自称,已经走到了人生边。低调、与人无争,一直是她和钱锺书先生给人的感觉。在《我们仨》这本小传中,杨绛先生叙述了她和钱锺书及独女钱瑗(圆圆)三个人的家庭生活,让我真实地感受到了一个高级知识分子家庭单纯和与世无求的气氛以及浓浓的亲情。

文章以一个梦开头,垂暮的老人,最怕失去的是相伴一生的伴侣。梦中的紧张和苏醒后的“埋怨”,让我为这一对相濡以沫的老夫老妻而动容。

其后,便是一个长长的亦真亦幻的梦的故事。钱老生病了,圆圆生病了,杨绛每日跋涉在探视的路上,走过一个又一个驿站,走过春夏秋冬几个季节;一边是老伴儿,一边是爱女,都停止了和她一起前行的步伐,人生似乎到了无望的边缘;圆圆先走了,钱老也走了,“我们仨”失散了,家,成了寻觅归途路上的驿站,杨绛,也走到了人生边缘。

第三部,用完全写实的手法,记录了杨绛和钱锺书结婚后到英国留学、爱女出生、回国工作直到钱锺书和钱瑗相继去世的一系列人生历程。平凡朴实的故事中,我看到了夫妻之间相互的支持和扶携,而同甘共苦的风雨人生,让他们对彼此更加依恋和关爱。记得最深的是他们的“探险”。这是一个多么适合夫妻的“节目”啊。在“探险”中,交流着各自的想法和观点,可以谈工作,谈家事,谈路上的景致和行人,可以看到什么聊什么,没有,但在这随意的聊天中,夫妻交换了意见,厘清了思路,增进了了解。生活在继续,沟通没有断,感情不断加深。

圆圆的出生,给父母带来了许多快乐。看着一个个小故事,读着一篇篇信件,望着一副副漫画,我仿佛看到这个其乐融融的家里,处处有欢笑,有情调,有趣味。父女俩是“哥们”,互相打闹玩笑,一起“对付”妈妈;父母关爱女儿,女儿也懂事、自觉,不让父母操心,对爸爸和妈妈,真像是贴身的小棉袄,关怀备至,体贴有加。重病期间,还不忘叮嘱妈妈要注意身体和饮食,也不忘给爸爸寄贺年卡。看着那些妙趣横生的信件,看着那些亲昵的称呼,真让人忍不住“羡慕嫉妒恨”。

书中还有个细节,很是触动了我。他们仨,出差了,喜欢记录所见所闻或思念之情,在家的也会记下琐琐碎碎的事情,这些他们称之为“石子”,有空会经常在一起“把玩欣赏”。书后也附了不少“石子”,“我们仨”的相亲相爱都在“石子”里有着真真实实的反映。我想,爱是需要表达的。这些“石子”,其实就是一份份爱的表达--炽热也好,琐碎也罢--总之,相互的爱恋和关怀,都让这些“石子”说尽了。诚然,感情真挚与否,重行甚于言,但是,爱,如果做了,又表达了,不是更让家人了解和明白了吗?

“春花秋月何时了,往事知多少”,曾有的欢乐,而今的寂寞,天人相隔,往事皆随风远去。《我们仨》,文字简单平实,不慌不忙,娓娓道来,如清风一样,拂面而来的是一阵阵幽香。

我们仨读后感最新8篇相关文章: